-

虫歯放置したらやばい?

みなさまこんにちは、歯科助手の寺西です。

今日は虫歯を放置したらどうなるか?みなさまにお話したいと思います。

「歯に違和感がある」「ちょっとズキズキする」でも忙しいし、歯医者さんってなかなか治療が終わらない・・・と歯医者さんに行くことを先延ばしにしていませんか?

その気持ちも凄く分かります。歯医者さんに行くのって気が重いですよね。

でも、虫歯をそのまま放置していたらどうなるか今回ご説明していきます。

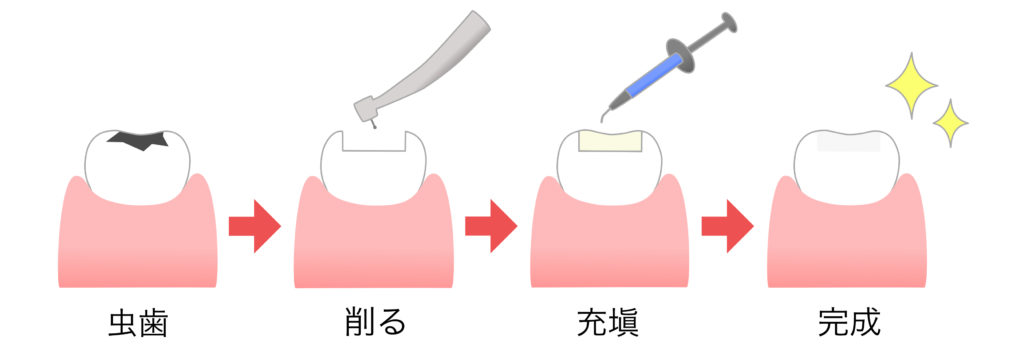

【そもそも虫歯ってそのままにしてたら治るの?】

限られたケースにおいてはありえますが、それは、虫歯のごく初期の段階です。虫歯は歯の組織を破壊する病気であり、進行するとさらに深刻な問題を引き起こす可能性があります。虫歯は放置すればするほど状況は悪化していき、どんどん痛みが強くなっていきます。

【虫歯を放置するとどうなる?】

虫歯を放置すると、さまざまな深刻な問題が生じる可能性があります。その具体的な影響を挙げます。

痛みと不快感の増大

初期の虫歯は自覚症状が少ないですが、放置すると痛みが強くなります。虫歯が進行するにつれて冷たいものや甘いものに対する鋭い痛みや、持続的な痛みが生じることがあります。

歯の損失

虫歯が進行すると、歯の構造が大きく損なわれ、最終的には歯を失う可能性があります。抜歯が必要になる可能性もあります。

歯周病のリスク増大

虫歯が進行すると、歯肉の炎症や歯周病を引き起こす可能性があります。歯周病は歯を支える骨を破壊し、さらに歯を失うリスクを高めます。

感染の拡大

虫歯が進行して歯髄(しずい、歯の神経部分)に達すると、感染が広がる可能性があります。歯根の先端に膿(うみ)がたまり、痛みや腫れを引き起こす「歯根膿瘍」が生じることがあります。さらに、感染が顎の骨や他の部位に広がることがあります。

全身の健康への影響

口腔内の感染が全身に広がると、心臓病や脳卒中、糖尿病の悪化など、全身の健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。

治療費の増大

初期の虫歯であれば簡単な治療で済む場合が多いですが、放置すると治療が複雑になり、費用も高額になります。根管治療や歯の補綴(クラウンやインプラントなど)を必要とする場合もあります。

生活の質の低下

虫歯の痛みや不快感、咀嚼の問題により、食事を楽しむことが難しくなります。また、口臭や見た目の問題が心理的なストレスを引き起こすこともあります。

虫歯は早めの治療、そして何よりも予防が大切です。

そのためには定期的な歯科検診や虫歯の早期治療が重要です。

少しでも気になる事がございましたらお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科 歯科助手 寺西

【虫歯・根管治療(歯が痛い・虫歯)ついてはこちらから】

https://www.soshigayadental.net/caries/

【予防歯科(PMTC/歯のクリーニング)についてはこちらから予防歯科】

https://www.soshigayadental.net/checkup/

【ご予約はこちらから】

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/3119c515b81f94634ed6f5c6f8336048/reservations

-

縫合の勉強会のお話

こんにちは、歯科医師の大西です。

以前参加した縫合の勉強会のお話をします。

縫合は歯科医師が頻繁に起こなう手技の一つです。

抜歯後や歯茎の形を整える、インプラントなどで必要になります。

セミナーのテーマは、歯科における縫合の基本とハンズオン”Basic Suturing Technique with Hands-On Training”でした。

歯科医師にとっては切っても切り離せないものです。

埋伏抜歯、歯周外科など多岐にわたり必要となります。

なんとなくやれば歯茎はくっつくのですが、軟組織はとても繊細です。

またお口の中は衛生的とは言えず感染もしやすい環境です。しっかりやる必要があります。

今回のテーマとしては基本的な単純縫合から始まり連続結紮、懸垂縫合まで一部アドバンスな内容も含まれていました。

講師は成田真季先生 アメリカで開業されている先生です。歯周病の専門の先生になります。

1,使用器具

2,縫合糸

3,縫合種類使用器具では、メス、メスホルダー、持針器、ピンセット、縫合糸、それぞれ種類は多岐にわたります。

メスであれば歯科でよく使うものは15、15c、12かと思います。

持針器はマチュー、カストロビエホなどこれも好みがありますね。

自分自身はカストロビエホをよく使います。

ピンセットも好みがあります。アドソンを自分はよく使いますが処置により使い分けても良いかと思います。

糸は、モノフィラメント、マルチフィラメントと構造的な種類の違いがあります。

材料により非吸収性の絹糸、ナイロンや吸収性のポリグリコール酸などいろいろあります。

構造での違いと材料の種類の組み合わせ、操作性、抜糸をするかでの使い分けになります。

体感的には絹糸は縫合しやすいですが、汚れも付きやすいです。

親知らずの抜歯では絹糸を使用しています。

また、インプラントなど感染をよりコントロールしたいときはナイロンなどを使用しています。

糸の太さも4-0、5-0,6-0、7-0など種類があります。

親知らずの抜歯だと4-0の太いもの、歯周外科などだと、5-0、6-0など細いものを使っています。

縫合の種類です。

ここも、いろいろ先生によって好みがあると思いますが基本は単純結紮だと思います。

単純結紮 interuptted suture これは基本的な縫合ですね。よく使うものになります。

連続結紮 continuous suture、水平マットレス horizontal mattress suture、は創面が広いときに使います。

骨を作る処置とかで使うことが多いです。

懸垂結紮 sling sutureは歯周外科でよく使います。歯茎が下がったところに持ち上げる処置などですね。

今回、改めて縫合を基礎から見直す良い機会でした。

当日はインプラントの処置の直後に講習に行ったので新たな発見がありました。

今後も研鑽をしていきたいと思います。

歯科医師 大西

【ドクター紹介はこちらから】

https://www.soshigayadental.net/dentist/

【ご予約はこちらから】

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/3119c515b81f94634ed6f5c6f8336048/reservations

-

親知らずの抜歯は痛い?痛みを最小限に抑える方法を解説

こんにちは!医療法人社団英幸会です。

親知らずは歯列の一番奥に生えてくる歯で、

抜歯が必要なものもあればそのままにしておいてよいものもあります。

斜めに生えている親知らずや、すでにむし歯や周囲炎になっている親知らずは

ほとんどのケースで抜歯をすることになりますが、

初めて親知らずの抜歯をする場合には

痛みへの不安がある方も多いのではないでしょうか。

本記事では親知らずの抜歯の痛みや、痛みを最小限に抑える方法について詳しく解説していきます。

親知らずの抜歯は痛い?

親知らずを抜歯するときには、必ず麻酔を行います。

したがって抜歯時の痛みはほとんどありません。

治療後2~3時間して麻酔の効果がきれると、

痛みがでてくることはあります。

その際は処方された痛み止めを服用して対処していただくことになります。

抜歯前の麻酔で痛みを抑える工夫

親知らずを抜歯する前には、必ず局所麻酔の処置が行われます。

麻酔の際にも、いくつかのことに配慮することで麻酔時の痛みを最小限に抑えます。

表面麻酔をする

親知らずを抜歯する際には注射で麻酔薬を注入する

「浸潤麻酔」が行われます。

麻酔は痛みを抑えるために行われるものであるとはいえ、

注射針が刺さる痛みに不快感がある方も非常に多いのではないでしょうか。

針が粘膜や歯ぐきに刺さるときの痛みを最小限に抑えるためには、

浸潤麻酔をする前に「表面麻酔」を施します。

表面麻酔はジェル状や液体状のものが多く、

それらを注射針を刺す場所に塗布して麻酔効果を得ます。

細い注射針を使う

浸潤麻酔をする際の針の太さも、

痛みの程度を左右する非常に大きな要素です。

針は細ければ細いほど、痛みを感じにくくなります。

麻酔薬を温めておく

浸潤麻酔では麻酔薬を注射で入れていきますが、

このとき麻酔薬の温度が体温に近いほど痛みを軽減できることがわかっています。

麻酔薬と体温に差があると、麻酔薬が体内に入ってきたことを敏感に察知しやすくなり、

それが痛みへと繋がるのです。

したがって麻酔薬を人肌程度の温度まで温めておくことも、

痛みを軽減するための工夫として取り入れています。

まとめ

このように、当院では抜歯における痛みに対するご不安にも

最大限配慮しながら治療を進めています。

当院の親知らずの抜歯は、昭和大学病院の日本口腔外科学会専門医・認定医である歯科医師が担当します。

他の医院では抜歯を断られてしまうような難しい症例でも、

大学病院レベルの親知らずの抜歯治療が受けられます。

抜歯の前には診察や検査をしっかり行い、

治療内容を丁寧に説明いたします。どうぞご安心ください。

親知らずに関するお悩みや抜歯へのご不安をお持ちの方は、ぜひ当院にご相談ください。

ご予約はこちらから

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/3119c515b81f94634ed6f5c6f8336048/reservations

-

親知らずの抜歯はなぜ必要?放置するリスクも解説

こんにちは!医療法人社団英幸会です。

親知らずは一番最後に、歯列のもっと奥に生えてくる歯です。

すべての歯が生え揃った後に生えてくるため、十分なスペースがなく、生え方が斜めになっていたり埋まっていたりとトラブルがあることも多いため、抜歯を余儀なくされることが多くなります。

本記事では抜歯が必要とされる親知らずの特徴や、放置するリスクについて詳しく解説していきます。

抜歯が必要な親知らず

親知らずは、上下合わせて合計4本存在しますが、人によっては親知らずが生えてこない方や歯茎に埋まったまま顔を出さない方もいます。

真っ直ぐに生えていて、上下しっかり噛み合っていれば親知らずの抜歯が必要ないと判断されることも多いですが、親知らずは生え方に問題があることも多いので注意が必要です。

抜歯が必要と診断される親知らずは下記のような特徴を持ちます。

✔️親知らずが少しだけ顔を出してこれ以降生えてくる可能性がない

✔️親知らずが斜めに生えている

✔️親知らずが虫歯や歯周病になっている

✔️親知らずが隣り合う歯を圧迫している

✔️親知らずの隣の歯が虫歯などのトラブルを起こしている

✔️痛みや腫れ、親知らず周囲の嚢胞が見られる

✔️しっかり噛み合わず歯肉を傷つけている

問題のある親知らずを放置するリスク

親知らずに一度でもトラブルが起こった場合、抜歯を検討するのが望ましいでしょう。

放置してしまうと下記のようなリスクが生じます。

①炎症が悪いタイミングで再発する

抗生剤などで炎症を一時的に抑えることはできますが、生え方に問題がある場合、また再発する可能性があります。いつ再発するかタイミングも分からないため、大事なイベントや行事を控えている時に起こってしまうと大変なことになってしまいます。また、免疫力が下がると再発しやすくなるため、余裕があるうちに問題のある親知らずは抜歯しておくのがおすすめです。

②親知らずも健康的な歯も歯科疾患になりやすくなる

歯列のもっとも奥に生えてくる親知らずは歯ブラシが届きにくいため、どうしても汚れが溜まりやすくなってしまいます。虫歯や歯周病のリスクが高く、隣合う健康的な歯にも悪影響を及ぼします。

③歯並びが悪くなる可能性がある

斜めに生えていたり、親知らずが変な生え方をしていると隣の歯を圧迫してしまい、歯並びに悪い影響を与えるリスクがあります。

まとめ

当院の親知らずの抜歯は、昭和大学病院の日本口腔外科学会専門医・認定医である歯科医師によって行われます。

そのため、当院では大学病院レベルの親知らずの抜歯治療を受けることが可能です。

複雑な症例で他の医院では治療を断られてしまうような難症例でも、当院であれば治療できる可能性があります。

治療に入る前には、診察や検査をしっかり行い、丁寧に説明させていただきます。

治療で生じる痛みが不安な方も多いと思いますが、最大限配慮した治療を行っておりますので患者様は安心して治療を受けていただける環境かと思います。

親知らずに関する悩みをお持ちの方や、痛みがある方は、ぜひ当院にご相談ください。

ご予約はこちらから

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/3119c515b81f94634ed6f5c6f8336048/reservations

-

歯列矯正治療をするメリットは?

こんにちは!医療法人社団英幸会です。

本記事では、歯列矯正治療を受けることで得られるメリットを詳しく解説します。

歯列矯正治療をするメリット

1. 歯の美しさと自信の向上

歯列矯正治療は、歯並びや噛み合わせの問題を解決するだけでなく、美しい笑顔を手に入れることもできます。歯並びが整うことで、自信が持てる笑顔が手に入ります。自分の笑顔に自信を持つことは、人生にポジティブな影響を与えます。

2. 噛み合わせの改善による健康への影響

歯の噛み合わせが正常でないと、食事や会話に支障をきたすだけでなく、頭痛や顎関節症などの健康問題を引き起こす可能性があります。歯列矯正治療によって噛み合わせを正常に整えることで、これらの健康リスクを軽減することができます。

3. 歯や歯茎の健康維持に寄与する

歯列矯正治療によって歯並びを整えることで、歯磨きや歯間部のお手入れがしやすくなります。これにより、虫歯や歯周病などの歯や歯茎の健康を保つためのケアがより効果的になります。

4. 言葉の発音の改善

歯並びの乱れや噛み合わせの問題があると、正しい発音が難しくなることがあります。歯列矯正治療によってこれらの問題を解決することで、言葉の発音が改善され、円滑なコミュニケーションが可能になります。

5. 歯並びの乱れによる顎関節症の予防

歯並びの乱れや噛み合わせの問題は、顎関節症の原因となることがあります。歯列矯正治療によってこれらの問題を改善することで、顎関節症のリスクを軽減することができます。

6. 他の歯科トラブルの予防と治療への支援

歯列矯正治療は、歯並びや噛み合わせの問題を解決するだけでなく、他の歯科問題の予防や治療をサポートする役割も果たします。適切な歯並びや噛み合わせは、歯科疾患のリスクを軽減し、治療の効果を高めることができます。

7. 永久歯の寿命延長につながる

歯列矯正治療によって噛み合わせを正常に整えることで、歯や歯茎への負担を軽減し、永久歯の寿命を延ばすことができます。正しい噛み合わせは、歯の健康を保つために重要です。

8. メンテナンスの容易さの向上

歯列矯正治療によって歯並びを整えることで、歯のメンテナンスがより容易になります。歯ブラシやフロスが歯間にきちんと入り、歯周ポケットに食べ物がたまりにくくなります。

9. 社会的なコミュニケーションへのプラス効果

自信を持って笑顔を見せることができるようになることで、社会的なコミュニケーションが円滑になります。良好な歯並びは、仕事や人間関係においてもプラスの影響を与えます。

<まとめ>

本記事で紹介したように、歯列矯正治療を受けることで得られるメリットはさまざまです。健康な歯並びは、身体的な健康だけでなく、心理的な健康にも大きな影響を与えるのです。歯列矯正治療を受けることで、総合的な生活の質が向上することが期待できます。

ご予約はこちらから

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/3119c515b81f94634ed6f5c6f8336048/reservations

-

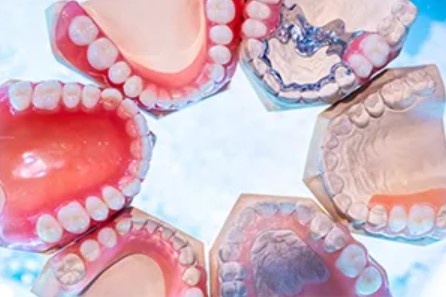

総入れ歯 保険と自費 何が違う?

皆さまこんにちは。祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科 歯科医師 大西です。

患者さんからよく『義歯は保険と保険外(自費診療)はなにが違うんですか?』と聞かれます。

たしかに、同じ義歯でありますし、なかなか話を聞くだけでは違いは理解しにくいと思います。

同じ質問で過去に朝日新聞で寄稿したものに加筆修正して記載させていただきます。

質問

総入れ歯で、プラスチックのものと金属のものがあると聞きましたが、どのように違うのですか?

回答

素材による違いは主に以下の4つです。

①分厚さ

②精密さ

③丈夫さ

④費用

分厚さ

厚みは金属のほうが薄くできます。入れ歯は分厚くなるほどお口の中が狭くなり、話しにくいです。プラスチックの保険の義歯は強度のこともあり分厚くしないと割れやすいです。しかし保険外の義歯は金属が使えるために上あごのところが薄くできます。薄いため口の中のスペースを広く取れます。義歯を使っていないときは口蓋になにも付いていない状態です。なのでもちろん薄い、もしくは何もほうが話しやすいと思います。また、金属は熱の伝わりがよく、ご飯のあったかくておいしくなったという方も多いです。

よく金属の味はしないですか?と聞かれますが、使う材料もチタン合金など人工関節と同じ材料を使いますので基本的に心配はいらないと思います。

精密さ

精密さに関しては作る工程にあります。金属の総入れ歯は複雑な形態になるため、変形の少ない材料で型取りを行います。歯科技工士さんは技術職のため、プラスチックのものより

金属床のほうが技術力が発揮しやすいです。そのため技術が高い歯科技工士がすることが多いです。

丈夫さ

金属の方がプラスチックと比較して固いため丈夫です。また、金属の入れ歯のほうが、汚れが付きにくく清潔です。プラスチックのスプーンとメタルのスプーンを考えてもらえればいいと思います。

費用

一般的に金属のものは保険外、プラスチックは保険になります。ただし、プラスチックでも製作工程が複雑なものなどで自由診療の義歯もあります。

一般的に、保険外のものは費用が掛かりますが、歯科医師、歯科技工士が作りたい形を精密に再現できるため、より使いやすい入れ歯となります。

また、補足として部分入れ歯の話になりますが、最近は金属性のばねの代わりにピンクのばねを使った審美性の高い入れ歯もあります。

当院は保険でも義歯専門の技工所に製作をお願いしていますが、やはり保険外の義歯はとても精度が高く作られてきます。

https://www.soshigayadental.net/denture/

(祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科 入れ歯 部分義歯・総義歯)

もし、お困りごとがございましたら、ご予約をしていただけたらと思います。

https://apo-toolboxes.stransa.co.jp/user/web/3119c515b81f94634ed6f5c6f8336048/reservations

(24時間WEB予約)

祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科 歯科医師 大西

-

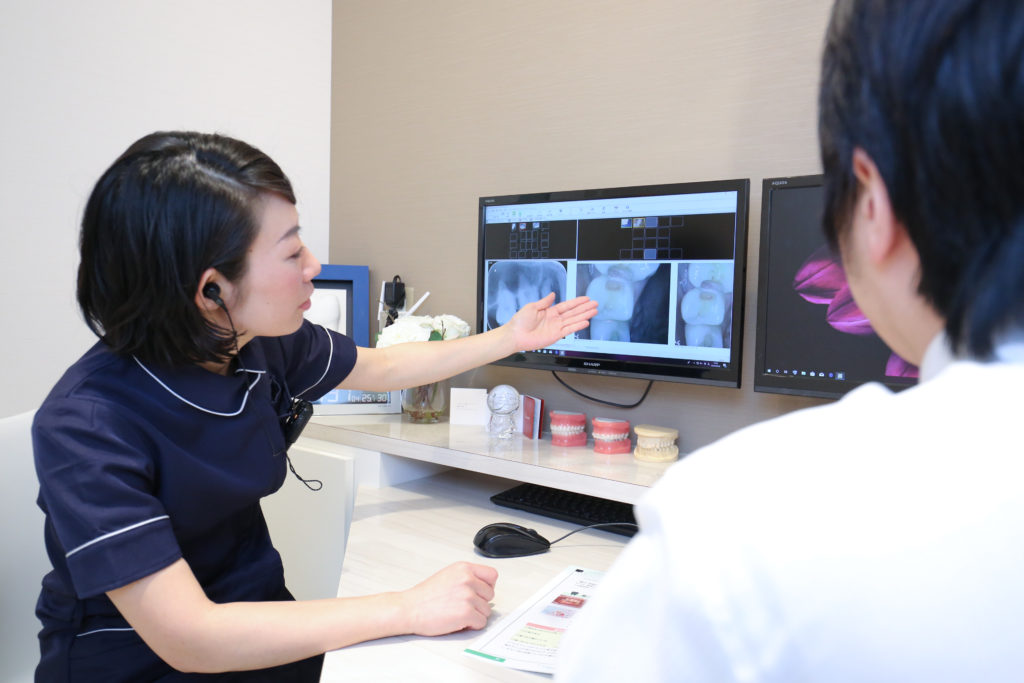

神経近くまでの虫歯治療後、削った歯が痛いときは、歯の神経をとったほうがいいの?

こんにちは。世田谷区にある祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科、トリートメントコーディネーターの楠元です。先日の他院で治療された後に痛みがあって来院された患者様がいらっしゃいました。 ご相談は、『神経近くまで削って銀歯を入れた歯が痛い。前医は(歯の神経は取らない方がいいから様子をみる)と言われた。 冷たいものが痛いけど、本当にこのまま神経を取らなくていいの?』 という内容でした。

虫歯治療

削ったあとの歯が治療後に痛くなったからといって、必ずしも神経をとらなければいけないわけではないです。 患者さんに痛みの状況やレベルをしっかりと問診して、歯科医師が適切な判断をしていきます。 神経を残して治療が終えられるのであれば、ギリギリでも神経を残して治療をした方がいいでしょう。 そのような治療は、ほとんどのケースで局所麻酔をして治療を行うので治療中は痛みを 感じることはほとんどありません。 麻酔が切れてくると痛みを感じる方もいるので、不安になられる方が多いです。 それはそうですよね…治療して『虫歯取りました!』『治療終わりました』と言われたのに痛くなると不安になると思います。 しかし、安心してください。歯を削った後に痛みを感じるのは、神経の普通の反応です。当院では、神経近くまで虫歯が進んでいる歯は、削ってすぐ型取りをするのではなく、お薬を入れて様子を見ます。 近くまで削る必要があった歯の場合、治療前は痛みがなくても治療直後に痛みがでてくることはあります 。 その為、しっかりと見極めるために、お薬を入れて様子をみます。治療の手順

こちらが虫歯をとる前の写真です。詰め物が入ってます。 外すと虫歯が見つかりました。

外すと虫歯が見つかりました。 虫歯を染めるおくすり使って虫歯の範囲を確認します。おくすりで青く染まってる部分は虫歯になります。見た目が白くても虫歯で歯が弱くなっている場合があるので、

虫歯を染めるおくすり使って虫歯の範囲を確認します。おくすりで青く染まってる部分は虫歯になります。見た目が白くても虫歯で歯が弱くなっている場合があるので、当院ではおくすりを使っての判断もしています。  むし歯を取り終えたあとです。

むし歯を取り終えたあとです。 お薬を入れて様子をみます。すぐに被せ物の歯型をとって被せ物をセットしてしまうこともでき

お薬を入れて様子をみます。すぐに被せ物の歯型をとって被せ物をセットしてしまうこともできますが、痛みが出ると被せ物壊して外さなければなりません。 虫歯が大きい歯の場合は被せ物をする前に薬で様子をみることで、すぐに再治療をしなければなはないリスクも避けれます。 質問いただいた患者さまのケースは、レントゲン画像より神経の近くまで虫歯治療をされていました。 (冷たいものに強く染みるけど前よりは痛みは落ち着いてきている) こと、(患者さまも極力神経は保存したい)と希望しているため、 経過を見ていくことになりました。 ただ、今後何もしなくてもズキズキ痛みだしたり、何もしなくても痛いなど、今よりも症状が悪化してきた際は、 歯の神経治療を相談していくことになりました。 今後は3ヶ月のメンテナンスで経過を見ていきます。最後に

歯の治療は何をされているかわからないから不安な方が多いと思います。 当院では、小型カメラを用いて治療中の記録を撮ってます。治療後は写真をみながら説明をさせていただくことで、患者さまに安心して治療を受けていただけると考えてます。 質問がありましたら、ぜひご連絡ください。03-6411-1777当院では患者さまの歯の寿命を延ばしたいと本気で思ってます!自分の歯で一生涯過ごせるように、ぜひ一緒に頑張りましょう。スタッフ一同お待ちしております。祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科 楠元 -

前歯のセラミック治療について

みなさま、こんにちは。

祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科、歯科医師の岩本です。 人の口の中には通常28本の歯がありますが、最も見た目を左右す

るのは前歯6本と言われています。

例えば人と話す時、前歯が白くて綺麗な方だと「清潔感があっていいな」 という印象を受けますし、何より健康的で良いと思われる方も多い のではないでしょうか。

しかし人の肌の色や髪の色が違うように、元々の歯の色や形、また歯並びも個性があるためご自身の前歯に自信がないという方も多く いらっしゃるかもしれません。

そのような方に有効な治療の選択肢の一つとしてセラミッククラウン治療があります。

今回はセラミッククラウン治療の中でも、もっとも見た目に関する部位の前歯についてお話ししようと思います。 ●そもそも前歯の治療にはどのような治療法があるのか?

前歯の見た目の改善の治療は、

①プラスチック(レジン)を部分的に詰めるもの

②プラスチックの被せ物(CAD/CAM クラウン)を被せる治療

③セラミッククラウンを被せる治療

など様々あります。①プラスチック(レジン)を部分的に詰めるもの

小さい範囲の虫歯や破折が適応です。

部分的に詰めるためのものなので見た目の大きな改善はできません。

またプラスチック特有の経年劣化があります。

②プラスチックの被せ物(CAD/CAM クラウン)

CAD/CAMクラウンはプラスチックの被せ物を歯に装着する

方法です。

歯の色味としてはブロックを削り出すものなので単一色、プラスチック特有の経年劣化(吸水性による着色)などが考えら れます。 ③セラミッククラウンを被せる治療

セラミッククラウンは汚れがつきにくく、陶材なので変形が少な

いです。

そのため経年変化で隙間ができにくいため、将来虫歯になりにくく再治療の可能性が少なく、透明感もあるので健康的、 審美的にもオススメの治療です。

保険適用外治療のため、種類によって金額が異なるためしっかりご相談してからの治療開始になります。

前歯のセラミック治療の適応症

①虫歯や外傷で神経を失った歯

②生まれつき歯の色素が暗い歯

③前歯の位置をセラミック矯正治療で改善したい場合最後に

いかがだったでしょうか。

一番最初の方にも書きましたが、前歯が変われば印象もガラッと変わります。もし、前歯をセラミックにしてみようかな、お話聞いてみたいとい

う方はお気軽に相談してください。 祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科 岩本

-

矯正治療についての説明

こんにちは。世田谷区にある祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科、トリートメントコーディネーターの楠元です。先日友人から、『私って矯正した方がいいのかな?』と聞かれました。 確かに、友人のいうように、自分の歯並びってどうなのかわからないですよね。 当院では無料矯正相談を行ってます。来院される方のほとんどは歯並びで気になることがあったり、理想があって相談に来ます。 みなさまの中にも、私の友人のように自分って矯正した方がいいの?という疑問をお持ちの方もいると思ういます。

今回は、矯正治療が必要な方と矯正治療の種類についてお話ししていきます 。

矯正治療の必要な方

歯列矯正は、以下のような状況にある人に向いています:1. 歯並びに不満がある人

例えば歯並びが乱れていたり、隙間があったり、歯並びに自己満足できないと感じている人は、 歯列矯正で歯を正しい位置に移動させることができます。 歯列矯正により美しい笑顔や自信を取り戻すことができます。2. 噛み合わせに問題がある人

上下の歯が正しく噛み合っていない場合、食事の時に食事がしづらかったり、 話す際に不快感などを感じることがあります。 歯列矯正は、噛み合わせを改善して咬み合いのバランスを整えることができます 。 3. 口腔健康に関心がある人

歯列矯正は美しい笑顔だけでなく、口腔健康にも重要です。歯並びが乱れていると、歯の清掃が難しくなり、 むし歯や歯周病のリスクが高まります。 歯列矯正によって歯を正しい位置に整えることで、 お口の中のセルフケアがしやすくなります。 矯正の種類について

歯列矯正にはいくつかの種類があります。

一般的な種類には、ブラケット矯正、 透明なマウスピースを使用するインビザラインなどがあります。 ブラケット矯正

歯に装着される小さな金属やセラミックのブラケットとワイヤーを使用して歯の位置を調整する方法です。

ブラケットは歯に接着され、 ワイヤーがブラケットに通されて調整が行われます。

インビザライン

透明なプラスチック製のマウスピースを使用して歯列矯正を行います。

患者さんは数週間ごとに新しいマウスピースに交換し、徐々に歯の位置を調整していきます。

透明で取り外しができるため、見た目が目立ちにくく、 食事や歯磨きもしやすいです。

最後に

歯列矯正の最適な方法は、患者様の個別の状況や患者様の理想などによって異なります。 相談を通じて、最適な矯正方法を見つけることが重要です。当院では、患者さんの口腔状態や咬み合わせ、患者様の希望を確認して、歯列矯正の適切性を判断します。 矯正治療が必要かどうか不安な場合は、まずは相談してみることをおすすめします。 祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科では無料での矯正相談を行ってますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科 楠元 -

ナイトガードの必要性と効果

みなさん、こんにちは。

世田谷区にある祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科、歯科助手の伊藤です。

睡眠中に歯ぎしりや食いしばりをしている方、家族や友人から指摘されたことがある方、朝起きた際にアゴの疲れを感じたことがある方、いますか?

私もかつて気づかずに食いしばりをしていました。

初めて自分が食いしばっていることに気付いたのは、家族から指摘されたことがきっかけでした。

当時、虫歯がないにもかかわらず、冷たい食べ物を口にすると強いしみりを感じたり、朝起きた際に歯や顎が痛むことがあり、その原因が分からない状態でした。

しかし、歯科医療の仕事を始めてから、寝ている間に行っている歯ぎしりや食いしばりが、実は歯やその周囲にさまざまな影響を及ぼす原因であることを知り、ナイトガードを作成しました。

歯ぎしりや食いしばりの原因は、主にストレスや噛み合わせの不良とされています。

ストレスを減らすことは難しいと言われており、現代人が完全にストレスから逃れることは難しいでしょう。

特に、睡眠中の歯ぎしりや食いしばりは無意識に行われるため、自己コントロールが難しく、改善が難しいとされています。

そのため、癖であるからといって放置すると、歯に悪影響を及ぼし続ける可能性があります。

そこで、ご自身の歯を守るためにナイトガードの作成・使用を今回のお話でお勧めしています。【ナイトガードとは】

ナイトガードは、睡眠中の歯ぎしりや食いしばりによる影響を軽減させるための、寝るときに装着するマウスピースです。

専門の歯科医師がご自身の歯型に合わせて作成します。

歯医者によって異なりますが、マウスピースの素材には硬いプラスチックや柔らかいシリコンが使われます。

下あごが強く噛もうとしても力が分散しやすく、噛みこんでも歯ではなくマウスピースが摩耗し、歯のすり減りを防ぎ、顎関節へのダメージを軽減できます。

【歯ぎしり・食いしばりによる悪影響】

歯が削れる

歯が削れることで、冷たいものに敏感になり、知覚過敏や虫歯のリスクが高まります。

歯周病の悪化

歯ぎしりにより歯が揺さぶられ、歯を支える骨が吸収され、歯周病が進行しやすくなります。

顎関節症

顎関節や咀嚼筋の痛み、開口障害などが引き起こされます。

歯が折れる・被せ物が割れる

強い力がかかることで歯が折れたり、セラミックなどの被せ物が割れる恐れがあります。

骨隆起

歯を支える骨が過剰に発達し、歯茎や上顎の骨が盛り上がることがあります。

これは通常問題ありませんが、入れ歯を作る際に骨を削る必要がある場合もあります。【使用開始後の感想】

私自身、ナイトガードを使い始めてから2ヶ月が経ちました。

最初は圧迫感や軽い痛みを感じましたし、口が完全に閉じられない感覚もありました。

しかし、徐々に慣れてきて、朝の歯の痛みが軽減されている気がします。

冷たいものに対する過敏な感じも以前ほどではありません。

自分の歯を守り、食いしばりや歯ぎしりによる悪影響を軽減できることを考えると、ナイトガードを作成してよかったと思っています。ただし、患者さんの中にはナイトガードの使用に違和感を感じすぎて、寝つけなくなる方もいるかもしれません。

幸いにも、ナイトガードにはさまざまな種類があり、歯医者に相談することで最適なマウスピースを見つけることができます。

【最後に】

歯に関する些細な悩みでも、すぐに歯医者に相談することは非常に重要です。

また、ナイトガードは保険が適用されるので、お気軽に当院にご相談ください。

これからも歯の健康を守るために、正しい情報と予防策をお話させていきます。

どうぞお気軽にスタッフまでお問い合わせください。祖師ヶ谷大蔵駅前歯科・矯正歯科 伊藤

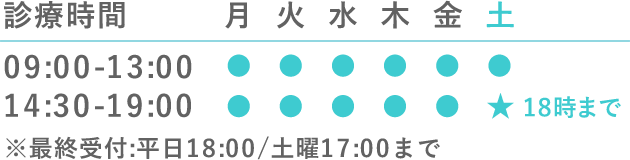

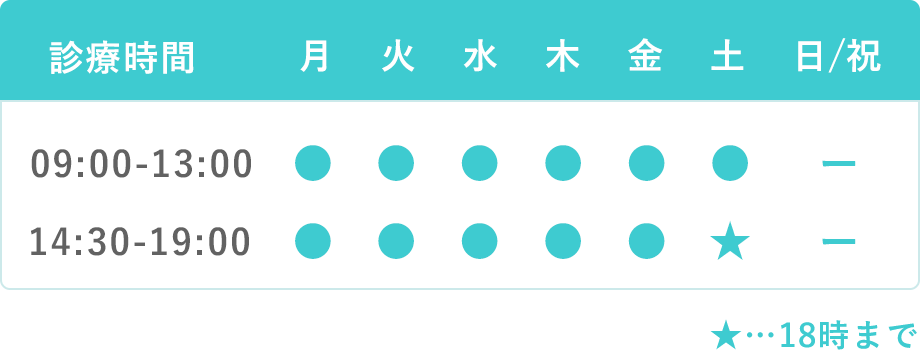

ご予約.お問合せ

〒157-0073 東京都世田谷区砧8-10-1

小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」南口 徒歩10秒